| Богу Богово, а бумаге – бумажное |

| Теория журналистики - Секреты дела |

|

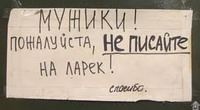

Бумажные журналисты вольны, конечно, пытаться убедить себя в том, что писать для Сети – то же, что и для бумажных СМИ, но против правды не попрешь… Во-первых, в Сети не котируется вариант «все про все» – никто, например, не полезет на сайт недвижимости для того, чтобы оценить перлы журналистского красноречия – люди идут в Сеть с конкретной целью. Обычно такая цель – получить информацию. Причем конкретную информацию. Поэтому фразы типа «В Интернете уже пару лет существует параллельный… (далее следует название города в реале), которого вы никогда не видели в реальности» для сетевого читателя – пустой звук. Потому, например, что бумажное «в Интернете» не всегда означает то, что должно означать на самом деле – сетевой адрес, начинающийся с трех «W», – а «пара лет» для Сети, где информация, в отличие от газет, доступна годами – вообще вещь неприемлемая. Сеть уважает точность в датах. Да и рассуждения по поводу «параллельного» города, «которого вы никогда не видели в реальности» может быть и хороши для бумажной рекламной статьи, но в Сети – нонсенс, потому как в ней все «виртуальное». Впрочем, это как посмотреть… Право знатьПонятно, что сетевым заправилам хотелось бы, чтобы внешних накопителей вообще не существовало в природе, ну, или, на худой конец, их использование запретили «законными» средствами. Уже сегодня многие корпоративные сети оборудованы рабочими станциями с минимальным объемом винчестера и только нежелание сисадминов серьезно заняться вопросом, не низвело объем внешней памяти этих станций до размера загрузочной дискеты. Со временем это возможно станет реальностью – сильные мира и в реале с завидной регулярностью лишают человечество как права знать, так и самой памяти. К счастью или к несчастью, но, по крайней мере, пока Сеть не стала неотъемлемой частью быта, все остается на уровне закона о копирайте. Простой пример. Найдя в реале какую-то интересную информацию, вы решили поделиться ей с другими. Казалось бы, чего проще – отсканировать, распознать, отредактировать в HTML и разместить в Сети, но нет, этого нельзя сделать, не рискуя заинтересовать хранителей права на копирование. А чтобы оставаться законопослушным, придется, как минимум, связаться с автором или, что того хуже, – с наследниками авторских прав, коими могут оказаться не только частные лица, но и корпорации и… государства. Трафик как СМКТо, что измерение трафика сегодня практически единственный способ оценки сетевой активности и одна из трех «материальных» составляющих виртуальной жизни делает его сетевым средством массовой коммуникации (до перевода в главное СМК – деньги, – понятно). Ясно, что в поисках срочно понадобившейся информации с тем, сколько его, трафика, набежит, никто не считается. Тем не менее, платить по счетам не за что все равно никто не хочет. Кроме трафика есть еще две «материальные» составляющие сети – счет за электричество и плата оператору связи за использование линии, но это вопрос отдельный. Тем более что решается он совсем уж кардинальными способами, типа смены оператора связи, или замены машины на менее энергоемкую (есть, конечно, варианты)... А вот сэкономить трафик, можно не только сменив провайдера, хотя это – тоже вариант. Проще говоря, если компьютеры просто объединить в домашнюю сеть, платить придется за электричество, если при этом использовать какие-то линии связи (например, телефонную) – еще и оператору связи, ну а если появилось желание выйти в большую сеть, скажем, в Интернет, так еще и интернет провайдеру, который, в свою очередь, тоже платит за электричество и за линию связи… Но главное не это.Трафик: «Темна вода в облацех…»Трафик – от англ. traffic дорожное движение – это объём информации, передаваемой по сети. Пример: Тариф без оплаты по трафику – оплата начисляется независимо от объёма переданной по сети информации. А вот в сленге вебмастеров и поисковых оптимизаторов трафик – это количество посетителей, пришедших на веб-сайт или дорвей (веб-страница, которая не содержит никакой полезной для посетителя информации, а просто перенаправляет его на страницу каталога товаров) за определённый промежуток времени (обычно за сутки). Но вот в чем дело – если для поисковика важно какое количество услуг (трафика) использовал посетитель, то для «вебмастеров и поисковых оптимизаторов» (не владельцев ресурса, понятно) главное – само количество «посетителей», а если уж быть совсем точным, – количество кликов на адрес. Ведь чтобы пользователь увидел веб-страницу, она сначала должна загрузиться на его компьютер, а это и есть то, что называется «входящий трафик». Короче, пока «сильные Сети» решают проблемы оплаты – кто, кому и за что, собственно, должен платить – «вебмастера и поисковые оптимизаторы» – резвятся, зарабатывая на кликах вполне реальные деньги. Для справки. В общеупотребительном сленге (устной речи) термин «трафик» часто используется как калька с английского слова в значениях: дорожное движение, любое интенсивное движение, а вот правоохранительными органами он используется для обозначения регулярных каналов поставок нелегальных товаров, например наркотрафик, контрабандный трафик. Вода в сетевых текстахУчет трафика возник вместе с коммерциализацией Сети. Причем плату начали взимать авансом… и не за конкретную информацию, а за трафик – количество байтов, – который, по сути, не имеет ничего общего с информацией. Веб-страница сначала скачивается, а уже потом пользователь видит ее содержание. То ли это, что пообещал поисковик, или же нет – платить за трафик приходится в любом случае. Ясно, что загрузка лишней пары килобайтов текстовой «воды» – это не загрузка дорвея – веб-страницы, созданной так, что после индексации поисковиком она оказывается на первых местах по запросу, но никакой полезной информации не содержит, а перенаправляет пользователя на страницу каталога товаров, – или «оптимизированной» веб-страницы, заполненной в нужной пропорции абсолютно «левыми» ключевыми словами – на 200–300 и более килобайтов, но, тем не менее. Что касается интервьюЕсли брать бумажный вариант, интервью – жанр исключительно удобный для начинающих «журналистов». Имея под рукой звукозаписывающую технику, достаточно записать разговор, распечатать запись и сделать литературную правку – все, гонорар в кармане. Притом, что себе любимому интервьюер может придать любой статус, вплоть до знатока-интеллектуала. А вот что касается Сети… «Андрей, расскажите, что это за проект такой…»Отличный вопрос! Читатель видит, что отношения у автора с интервьюируемым дружеские – «Андрей», – но не настолько – «скажите»… Кроме того, налицо «личная» заинтересованность автора в информации – «что за проект такой…». Но вот интересуют ли все эти тонкости Сетевого читателя? Сегодня в Сети распространены распечатки интервью как приложение к звуко - или видеозаписи – очень информативно... и честно – никакого «литературного творчества». Туда им и дорогаВ Сети все чаще появляются высказывания типа: «Этому тексту место на «Прозе.ру», так вот: бумажным текстам вообще не место в Сети (разве что в архивах, в виде цифровых копий того, что уже опубликовано на бумаге). Сети с лихвой хватает мусора от нечистых на руку «сетевых оптимизаторов»… «Проблемы развития региональных рынков печатных СМИ»Секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин при содействии Фонда развития информационной политики, Союза Журналистов России, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям, провел исследование «Проблемы развития региональных рынков печатных СМИ». Результаты исследования были представлены участникам Всероссийской конференции «Проблемы развития региональных рынков печатных СМИ», прошедшей 16-17 октября 2009 г. В Москве.

|

| Читайте: |

|---|

Основы журналистики:

Шесть вопросов, или Перевернутая пирамида Сначала научимся правильно писать новости. В принципе, правильно написанную новость смело можно нести редактору местной газеты – запросто могут опубликовать. (NB: редак... |

Критика журналистики В последние годы критика журналистики стали приобретать все более острые формы, как в Швеции, так и в других странах. |

Журналистика послевоенного периода После существенной перестройки и изменения стиля работы большинства отечественных изданий во время протекания Второй Мировой войны практически все советские изданная на... |

Интервью от журналиста:

Увидел свет новый анонс журнала о медиабизнесе Новости СМИ Интервью с лауреатом премии медиа-менеджер России - 2008 Читать... |

Интервью К.Эрнста журналу `Сеанс` Сеанс: Представьте, что приплывает к вам золотая рыбка и говорит: Я готова выполнить твое желание, но только одно из двух - выбирай. Читать... |

О тайнах редкой кремлевской профессии спичрайтера рассказывает журнали Российская газета: Текстовик, речеписец, спичрайтер - разные названия одной и той же профессии, которой вы посвятили свою новую книгу*. Читать... |